Sirat al Bunduqiyyah è il sottotitolo che Hugo Pratt nel 1984 dà alla sua “Favola di Venezia”, ricordandoci che questa è la sola città europea ad avere, sin dall’anno Mille, un nome in arabo: Bunduqiyyah per l’appunto, che vuol dire diverso, meticcio, mescolanza di genti, straniero, ciò che da sempre si muove e si rigenera sulle acque di Venezia. Ed è questo il tema che Adriano Pedrosa, già curatore e direttore del Museo de Arte de São Paulo, ha scelto per la 60. Esposizione Internazionale d’Arte, dandole un titolo evocativo e carico di mille sfumature di significato: FOREIGNERS EVERYWHERE, che in italiano diventa STRANIERƎ OVUNQUE, servendosi dell’onnicomprensiva schwa, che al termine della prima parola gioca in maniera palindroma con la fine della seconda parola, e utilizzando poi il lemma “straniero” etimologicamente collegato alla parola strano.

Ed è questo il tema che Adriano Pedrosa, già curatore e direttore del Museo de Arte de São Paulo, ha scelto per la 60. Esposizione Internazionale d’Arte, dandole un titolo evocativo e carico di mille sfumature di significato: FOREIGNERS EVERYWHERE, che in italiano diventa STRANIERƎ OVUNQUE, servendosi dell’onnicomprensiva schwa, che al termine della prima parola gioca in maniera palindroma con la fine della seconda parola, e utilizzando poi il lemma “straniero” etimologicamente collegato alla parola strano.

Dunque è questo ciò che dobbiamo aspettarci: la rappresentazione del diverso, il tema dell’integrazione e dell’inclusione, i frammenti di quella bellezza marginalizzata dalla cultura dominante, artisti e forme espressive mai rappresentate. La facciata del padiglione principale è di MAHKU, un collettivo artistico e indigeno dell’Amazzonia, che nel riprendere la leggenda del ponte alligatore, posto sullo stretto di Bering per consentire il passaggio dei popoli tra il continente asiatico e quello americano, ci ricorda che il non tener fede alle promesse fatte è causa in primis del fallimento umano e in secondo luogo della separazione delle genti e delle civiltà in luoghi diversi.

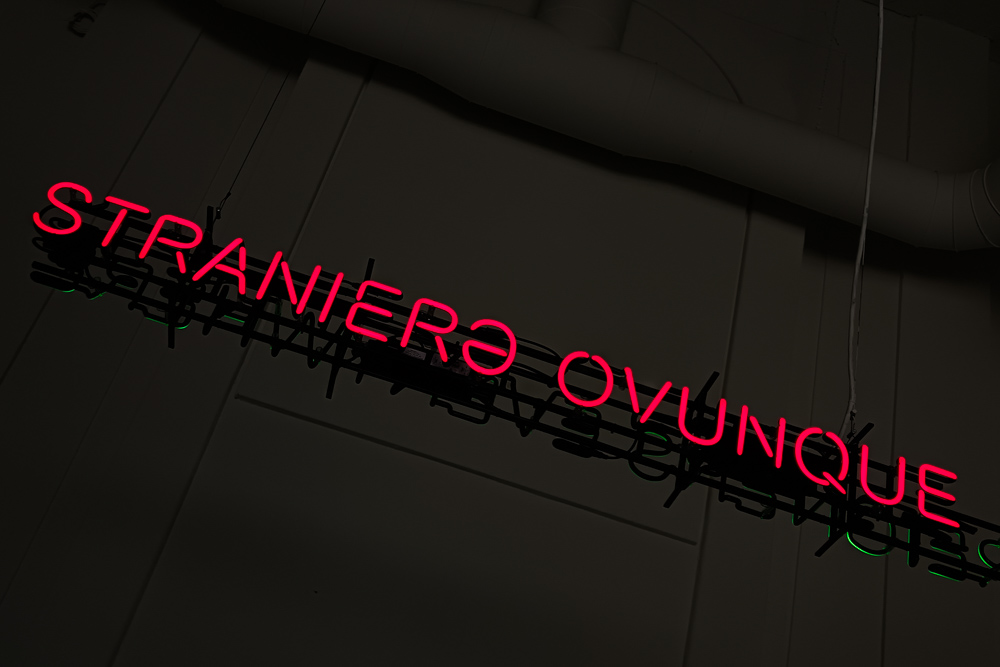

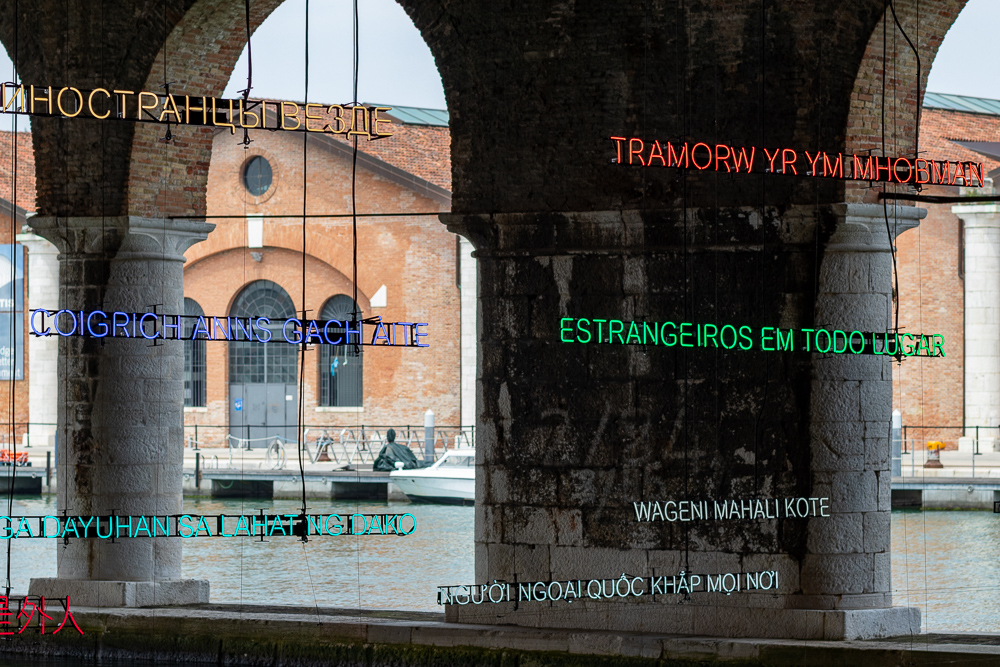

La facciata del padiglione principale è di MAHKU, un collettivo artistico e indigeno dell’Amazzonia, che nel riprendere la leggenda del ponte alligatore, posto sullo stretto di Bering per consentire il passaggio dei popoli tra il continente asiatico e quello americano, ci ricorda che il non tener fede alle promesse fatte è causa in primis del fallimento umano e in secondo luogo della separazione delle genti e delle civiltà in luoghi diversi. Dopo aver curiosato nei primi padiglioni, all’ingresso di quello centrale la scritta a neon del Collettivo Claire Fontaine (fondato a Parigi nel 2004 da Fulvia Carnevale e James Thornhill con sede a Palermo), rievoca la funzione principale dell’arte: aiutarci a vedere nell’estraneità il fattore di stimolo per la comprensione di situazioni politiche, sociali ed esistenziali delle persone e per l’interiorizzazione dei motivi per cui si diventa stranieri: il colonialismo, la povertà, l’emarginazione sociale, i regimi autoritari, le guerre, l’emergenza climatica e la migrazione di rifugiati climatici, ma anche questioni di genere, di classe e di razza, e poi il sovraffollamento turistico, la gentrificazione, la globalizzazione, l’esclusione.

Dopo aver curiosato nei primi padiglioni, all’ingresso di quello centrale la scritta a neon del Collettivo Claire Fontaine (fondato a Parigi nel 2004 da Fulvia Carnevale e James Thornhill con sede a Palermo), rievoca la funzione principale dell’arte: aiutarci a vedere nell’estraneità il fattore di stimolo per la comprensione di situazioni politiche, sociali ed esistenziali delle persone e per l’interiorizzazione dei motivi per cui si diventa stranieri: il colonialismo, la povertà, l’emarginazione sociale, i regimi autoritari, le guerre, l’emergenza climatica e la migrazione di rifugiati climatici, ma anche questioni di genere, di classe e di razza, e poi il sovraffollamento turistico, la gentrificazione, la globalizzazione, l’esclusione.

Con grande entusiasmo partiamo per la nostra indigestione di immagini e sensazioni, consapevoli del fatto che sarà dura arrivare in fondo.

Di forte impatto l’opera dell’artista turca Nil Yalter, premiata con il Leone d’Oro alla carriera, che rappresenta il tema della migrazione, rivestendo la sala ottagonale con grandi pannelli di foto in bianco e nero intervallate da documentari video e interviste di rifugiati ed esuli dell’Anatolia. Su tutto campeggia a caratteri maiuscoli e, sfruttando il forte contrasto nel rosso acceso, il titolo “Exile is a Hard Job”. Ancora in bianco e nero ci attraggono le tele di Giulia Andreani, artista veneziana classe ’85, che da 10 anni vive a Parigi. Nella sala in cui sono esposte, le sue opere dialogano con quella di Madge Gill, tracciando un collegamento tra la sua storia e la storia dell’accesso delle donne alla pratica artistica, mettendo in risalto il movimento per il suffragio femminile in Gran Bretagna agli inizi del XX secolo, ed esplorando i possibili legami tra femminismo e spiritualismo come forma di emancipazione e resistenza.

Ancora in bianco e nero ci attraggono le tele di Giulia Andreani, artista veneziana classe ’85, che da 10 anni vive a Parigi. Nella sala in cui sono esposte, le sue opere dialogano con quella di Madge Gill, tracciando un collegamento tra la sua storia e la storia dell’accesso delle donne alla pratica artistica, mettendo in risalto il movimento per il suffragio femminile in Gran Bretagna agli inizi del XX secolo, ed esplorando i possibili legami tra femminismo e spiritualismo come forma di emancipazione e resistenza.

Un’enorme sala è dedicata alla storia di Puerto Rico, stato caraibico che, prima sotto la dominazione spagnola poi per volere di un decreto della Corte Suprema degli Stati Uniti, non ha mai goduto di un governo autonomo. La narrazione coinvolgente si dipana attraverso una miriade di oggetti, fotografie, giornali, film e riviste che Pablo Delano ha raccolto al fine di raccontare la vita, le storie e le lotte delle comunità latinoamericane e caraibiche, l’espropriazione capitalistica, lo sfruttamento coloniale, la gerarchia razziale e un’idea di cittadinanza priva però del diritto di voto alle elezioni presidenziali statunitensi. Quello dei portoricani è uno degli esempi più lampanti di come si possa essere stranieri ovunque, nel proprio paese, nella terra del proprio colonizzatore e in qualsiasi altro posto si decida di andare.

Un’enorme sala è dedicata alla storia di Puerto Rico, stato caraibico che, prima sotto la dominazione spagnola poi per volere di un decreto della Corte Suprema degli Stati Uniti, non ha mai goduto di un governo autonomo. La narrazione coinvolgente si dipana attraverso una miriade di oggetti, fotografie, giornali, film e riviste che Pablo Delano ha raccolto al fine di raccontare la vita, le storie e le lotte delle comunità latinoamericane e caraibiche, l’espropriazione capitalistica, lo sfruttamento coloniale, la gerarchia razziale e un’idea di cittadinanza priva però del diritto di voto alle elezioni presidenziali statunitensi. Quello dei portoricani è uno degli esempi più lampanti di come si possa essere stranieri ovunque, nel proprio paese, nella terra del proprio colonizzatore e in qualsiasi altro posto si decida di andare.

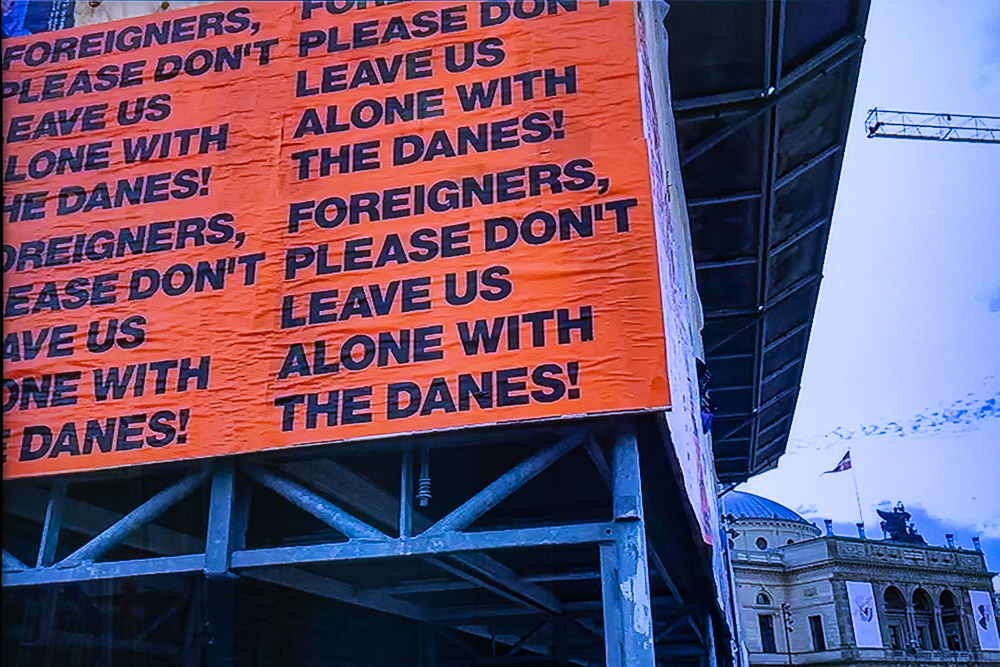

Poco oltre, in un’altra sala invece, il collettivo danese Superflex sfida le ideologie reazionarie e xenofobe, e prega gli stranieri di non andare via.

Alessandra Ferrini, classe ’84, artista, ricercatrice ed educatrice fiorentina residente a Londra, con il suo lavoro “Gaddafi in Rome: Anatomy of a Friendship” si inserisce nel panorama metodologico postcoloniale, attingendo a pratiche storiografiche e archivistiche e ricostruisce il passato di occupazione italiana, partendo dall’incontro tra Berlusconi e Gheddafi del 2008 e focalizzandosi sull’immagine che il leader libico portava cucita sulla divisa: quella di Omar al-Mukhtar, eroe della resistenza anticolonialista negli anni ’20.

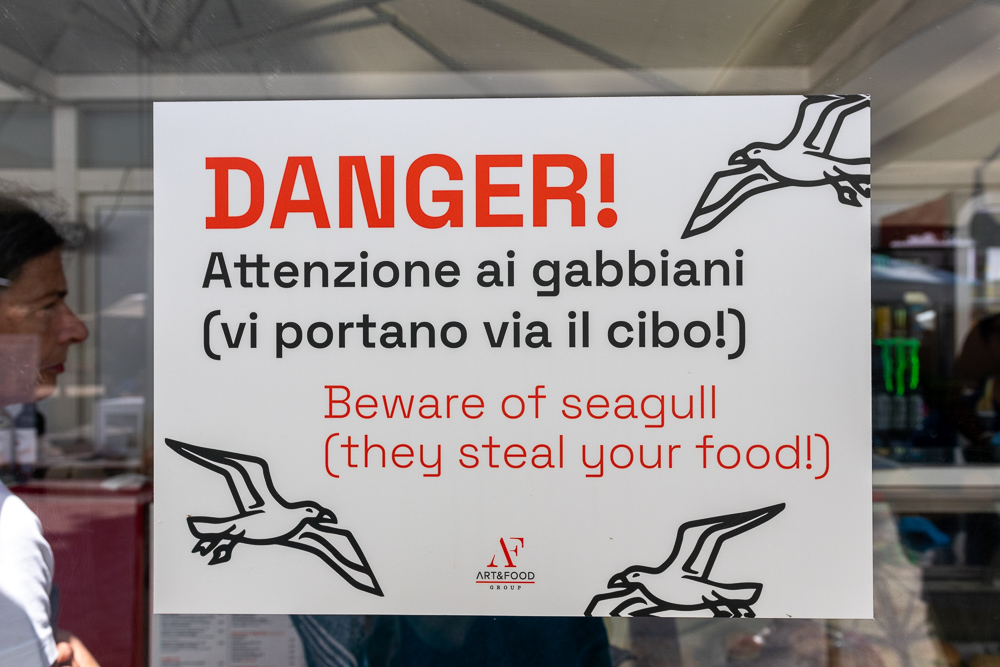

Alessandra Ferrini, classe ’84, artista, ricercatrice ed educatrice fiorentina residente a Londra, con il suo lavoro “Gaddafi in Rome: Anatomy of a Friendship” si inserisce nel panorama metodologico postcoloniale, attingendo a pratiche storiografiche e archivistiche e ricostruisce il passato di occupazione italiana, partendo dall’incontro tra Berlusconi e Gheddafi del 2008 e focalizzandosi sull’immagine che il leader libico portava cucita sulla divisa: quella di Omar al-Mukhtar, eroe della resistenza anticolonialista negli anni ’20. È ora di pranzo quando usciamo dal padiglione principale, e prima di affrontare gli altri, sparsi per i giardini, ci concediamo una pausa. Guardinghi mangiamo un panino, facendo attenzione a insoliti aggressori, che a Venezia assumono l’aspetto di gabbani feroci.

È ora di pranzo quando usciamo dal padiglione principale, e prima di affrontare gli altri, sparsi per i giardini, ci concediamo una pausa. Guardinghi mangiamo un panino, facendo attenzione a insoliti aggressori, che a Venezia assumono l’aspetto di gabbani feroci. Il Leone d’Oro per la migliore partecipazione nazionale è stato assegnato all’Australia, in cui l’opera “Kith and Kin” (Amici e parenti) di Archie Moore è composta da un enorme murale, che abbraccia tutto il perimetro del padiglione, su cui è disegnato a mano con il gesso un albero genealogico che ripercorre le sue parentele tra i popoli nativi lungo oltre 65.000 anni, e da un fossato di acqua nera, su cui sembrano galleggiare i documenti ufficiali dello Stato, che attestano le innumerevoli incarcerazioni degli antenati indigeni. La sacralità dell’atmosfera della sala, accentuata dalla scarsa illuminazione, pur nel suo forte rigore estetico e quasi lirico, ci ricorda ancora una volta la brutalità delle leggi coloniali e il persistere di culture sistemiche scomode. Soprattutto in un paese quale l’Australia, fondato sul sistema carcerario, con l’insediamento delle colonie penali britanniche a partire dal 1788.

Il Leone d’Oro per la migliore partecipazione nazionale è stato assegnato all’Australia, in cui l’opera “Kith and Kin” (Amici e parenti) di Archie Moore è composta da un enorme murale, che abbraccia tutto il perimetro del padiglione, su cui è disegnato a mano con il gesso un albero genealogico che ripercorre le sue parentele tra i popoli nativi lungo oltre 65.000 anni, e da un fossato di acqua nera, su cui sembrano galleggiare i documenti ufficiali dello Stato, che attestano le innumerevoli incarcerazioni degli antenati indigeni. La sacralità dell’atmosfera della sala, accentuata dalla scarsa illuminazione, pur nel suo forte rigore estetico e quasi lirico, ci ricorda ancora una volta la brutalità delle leggi coloniali e il persistere di culture sistemiche scomode. Soprattutto in un paese quale l’Australia, fondato sul sistema carcerario, con l’insediamento delle colonie penali britanniche a partire dal 1788.

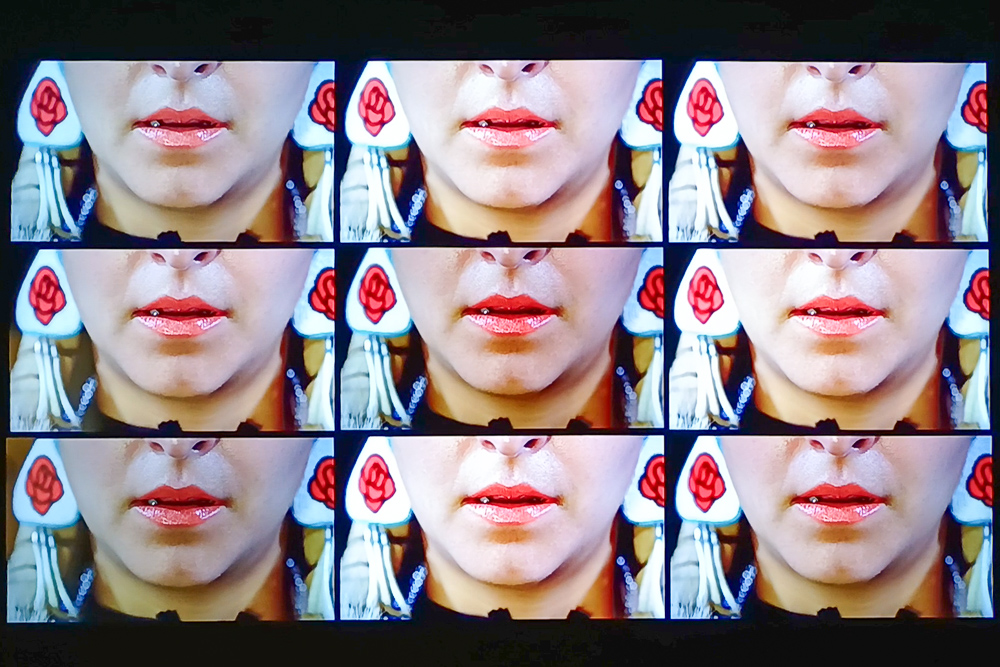

Proseguiamo tra vistosi e coloratissimi padiglioni, quali quello statunitense, che attraverso l’uso di perline, tessuti con intrecci geometrici e un chiassoso montaggio video, cerca di ritagliare uno spazio per l’arte dei popoli indigeni dell’America del Nord e dare loro la possibilità di esprimere la propria identità culturale nel cuore degli Stati Uniti.

Proseguiamo tra vistosi e coloratissimi padiglioni, quali quello statunitense, che attraverso l’uso di perline, tessuti con intrecci geometrici e un chiassoso montaggio video, cerca di ritagliare uno spazio per l’arte dei popoli indigeni dell’America del Nord e dare loro la possibilità di esprimere la propria identità culturale nel cuore degli Stati Uniti.

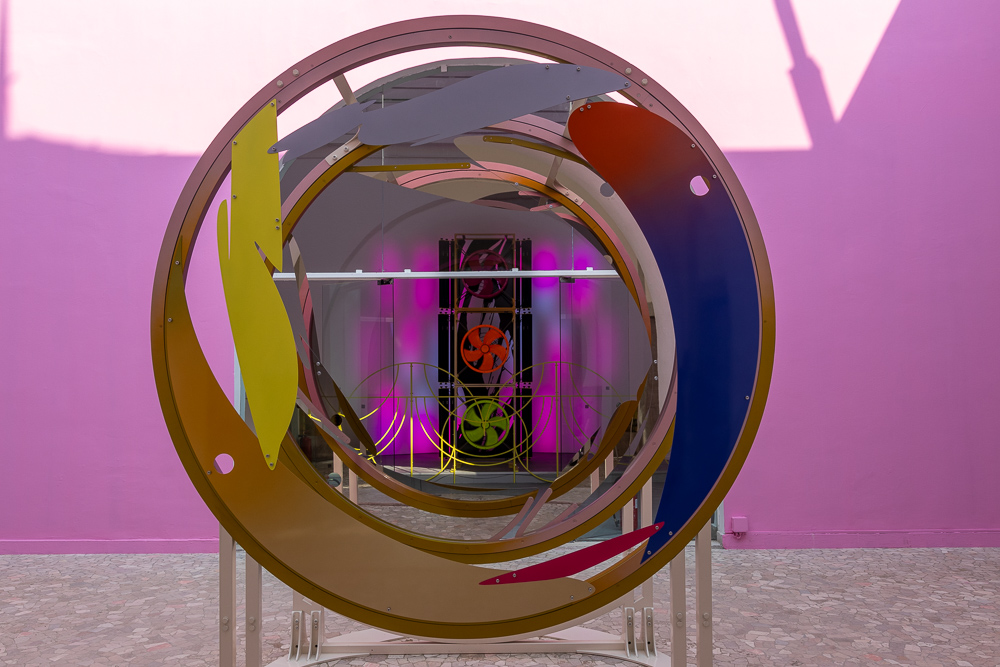

Anche quello magiaro è un’ondata di colori vivaci. L’opera “Techno Zen” di Márton Nemes è composta di lamiere tagliate a laser e smaltate, vernici per auto dai colori accesi e fosforescenti resi ancor più brillanti dalla luce naturale che filtra dall’ampio lucernario di questo meraviglioso padiglione, costruito nel 1909 in perfetto stile art nouveau.

Anche quello magiaro è un’ondata di colori vivaci. L’opera “Techno Zen” di Márton Nemes è composta di lamiere tagliate a laser e smaltate, vernici per auto dai colori accesi e fosforescenti resi ancor più brillanti dalla luce naturale che filtra dall’ampio lucernario di questo meraviglioso padiglione, costruito nel 1909 in perfetto stile art nouveau.

Il padiglione di Israele sorvegliato dall’esercito è, e resterà, chiuso fino al raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco su Gaza, che speriamo coincida anche con la fine della guerra e dell’occupazione della Palestina.

Il padiglione di Israele sorvegliato dall’esercito è, e resterà, chiuso fino al raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco su Gaza, che speriamo coincida anche con la fine della guerra e dell’occupazione della Palestina.

La Corea ospita un’artista fin troppo complessa per noi, il cui messaggio di estraneità materica e concettuale non riusciamo a cogliere fino in fondo, poiché abbagliati dal fluttuante alieno, che emette vapore profumato dal naso.

La Corea ospita un’artista fin troppo complessa per noi, il cui messaggio di estraneità materica e concettuale non riusciamo a cogliere fino in fondo, poiché abbagliati dal fluttuante alieno, che emette vapore profumato dal naso.

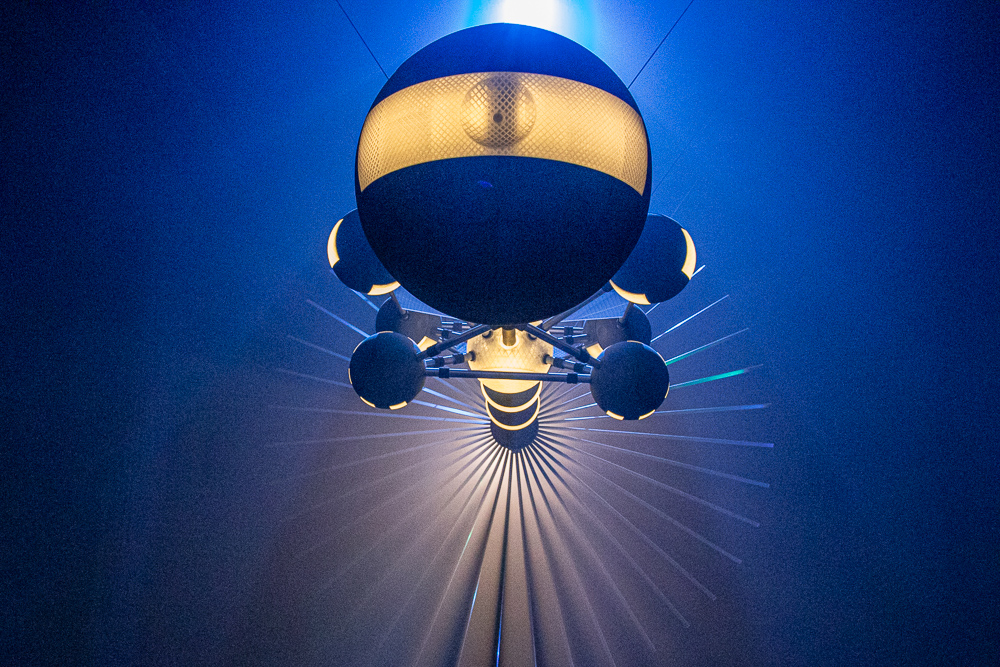

Anche l’opera multiscenario tedesca ci risulta ostica: la percezione della condizione del migrante, che vive nell’intersezione di diverse appartenenze, si ferma alla navicella spaziale che compare nella prima stanza e ci ricorda quella di Capitan Futuro; poi del resto non riusciamo a coglierne il significato o il nesso.

Anche l’opera multiscenario tedesca ci risulta ostica: la percezione della condizione del migrante, che vive nell’intersezione di diverse appartenenze, si ferma alla navicella spaziale che compare nella prima stanza e ci ricorda quella di Capitan Futuro; poi del resto non riusciamo a coglierne il significato o il nesso.

Decisamente più immediato e per questo anche più facilmente apprezzabile per noi è il lavoro di John Akomfrah, artista e cineasta, che espone nel padiglione della Gran Bretagna. Anche il titolo della sua opera è già esso stesso un manifesto, un’enunciazione di intenti. Listening All Night To The Rain è un’installazione, con otto opere multischermo, interconnesse e sovrapposte, basate sul suono e sul tempo, che risultano subito ipnotiche. Ogni opera è in una stanza diversa ed è introdotta da un pannello didascalico che, sotto forma di CANTO, riepiloga una storia, una situazione, come fosse un poema epico.

Decisamente più immediato e per questo anche più facilmente apprezzabile per noi è il lavoro di John Akomfrah, artista e cineasta, che espone nel padiglione della Gran Bretagna. Anche il titolo della sua opera è già esso stesso un manifesto, un’enunciazione di intenti. Listening All Night To The Rain è un’installazione, con otto opere multischermo, interconnesse e sovrapposte, basate sul suono e sul tempo, che risultano subito ipnotiche. Ogni opera è in una stanza diversa ed è introdotta da un pannello didascalico che, sotto forma di CANTO, riepiloga una storia, una situazione, come fosse un poema epico. John Akomfrah trae ispirazione dalla vita e dall’opera di Rachel Carson, attivista americana e pioniera dell’ecologia, che già nel 1963 denunciava gli effetti devastanti sulla vita umana, animale e vegetale dei fitofarmaci, in particolare del DDT, ampiamente usato nell’agricoltura intensiva. L’eco di Rachel Carson emerge nella filmografia evocativa dell’artista, che indaga la complicità della polita e dell’etica del profitto a scapito della salvaguardia della natura. Il suo è un messaggio ecologista: ci urla a gran voce che i disastri ambientali sono la prima causa delle migrazioni. È un monito ad ascoltare i messaggi del passato e a sincronizzarci con quel metronomo sempre presente nei suoi video, che, con la sua cadenza ritmica, scandisce il trascorrere del tempo.

John Akomfrah trae ispirazione dalla vita e dall’opera di Rachel Carson, attivista americana e pioniera dell’ecologia, che già nel 1963 denunciava gli effetti devastanti sulla vita umana, animale e vegetale dei fitofarmaci, in particolare del DDT, ampiamente usato nell’agricoltura intensiva. L’eco di Rachel Carson emerge nella filmografia evocativa dell’artista, che indaga la complicità della polita e dell’etica del profitto a scapito della salvaguardia della natura. Il suo è un messaggio ecologista: ci urla a gran voce che i disastri ambientali sono la prima causa delle migrazioni. È un monito ad ascoltare i messaggi del passato e a sincronizzarci con quel metronomo sempre presente nei suoi video, che, con la sua cadenza ritmica, scandisce il trascorrere del tempo.

Sulle pareti delle sale diverse citazioni. Quella che dà il titolo all’opera, di un poeta cinese dell’XI Secolo:

I’m like a little boat,

sensing an expanse

of endless water.

Here under groves of trees,

face to face in the bedroom,

listening all night to the rain.

Su Dongpo

Ma a noi piace anche moltissimo quella di Bell Hooks, scrittrice femminista e attivista:

Our struggle is also a

struggle of memory against forgetting.

Il padiglione della Danimarca porta nelle sue sale il frutto di una ricerca storica e di una documentazione fotografica della vita in Groenlandia, condotta dal fotografo Inuuteq Storch. Il titolo, “Rise of the Sunken Sun” (L’Alba del Sole Tramontato), allude al difficile rapporto della luce e del buio al circolo polare artico, mentre una scultura a forma di semicerchio rosso al centro dello spazio espositivo rappresenta la bandiera di Kalaallit Nunaat, (Groenlandia in lingua inuit), il sole rosso che tramonta sul ghiaccio. Il tema è anche in questo caso la decolonizzazione, che deve necessariamente passare attraverso il riconoscimento dell’unicità di questa popolazione indigena e delle sue peculiarità. Ma ciò che rende l’esposizione veramente interessante e a tratti commuovente è la quantità di foto e testimonianze mai viste prima, in nessun museo e in nessuna mostra, che riesce ad andare oltre il controverso rapporto dell’isola con la Danimarca e restituisce immagini di vita quotidiana in terre così estreme, oltre che estranee.

Il padiglione della Danimarca porta nelle sue sale il frutto di una ricerca storica e di una documentazione fotografica della vita in Groenlandia, condotta dal fotografo Inuuteq Storch. Il titolo, “Rise of the Sunken Sun” (L’Alba del Sole Tramontato), allude al difficile rapporto della luce e del buio al circolo polare artico, mentre una scultura a forma di semicerchio rosso al centro dello spazio espositivo rappresenta la bandiera di Kalaallit Nunaat, (Groenlandia in lingua inuit), il sole rosso che tramonta sul ghiaccio. Il tema è anche in questo caso la decolonizzazione, che deve necessariamente passare attraverso il riconoscimento dell’unicità di questa popolazione indigena e delle sue peculiarità. Ma ciò che rende l’esposizione veramente interessante e a tratti commuovente è la quantità di foto e testimonianze mai viste prima, in nessun museo e in nessuna mostra, che riesce ad andare oltre il controverso rapporto dell’isola con la Danimarca e restituisce immagini di vita quotidiana in terre così estreme, oltre che estranee. Oltre il canale che attraversa i giardini della Biennale c’è ancora il padiglione del Brasile il cui titolo KA’ A PÛERA vuol dire uccello che cammina, perché i popoli indigeni in fondo non sono nient’altro che questo, uccelli che camminano, in un costante processo evolutivo che richiede resistenza e resilienza per preservare le culture, le tradizioni e la natura e rafforzare i diritti umani. Divertente è stato osservare un uccello vero, con tanto di nido che in fondo alla sala camminava lungo una parete, senza mai alzarsi in volo.

Oltre il canale che attraversa i giardini della Biennale c’è ancora il padiglione del Brasile il cui titolo KA’ A PÛERA vuol dire uccello che cammina, perché i popoli indigeni in fondo non sono nient’altro che questo, uccelli che camminano, in un costante processo evolutivo che richiede resistenza e resilienza per preservare le culture, le tradizioni e la natura e rafforzare i diritti umani. Divertente è stato osservare un uccello vero, con tanto di nido che in fondo alla sala camminava lungo una parete, senza mai alzarsi in volo.

Del bellissimo padiglione dell’Austria costruito da Josef Hoffmann nel 1934 ci sono piaciute solo le vecchie cabine telefoniche, oggetti oramai quasi del tutto scomparsi dall’arredo urbanistico dei nostri centri cittadini.

Del bellissimo padiglione dell’Austria costruito da Josef Hoffmann nel 1934 ci sono piaciute solo le vecchie cabine telefoniche, oggetti oramai quasi del tutto scomparsi dall’arredo urbanistico dei nostri centri cittadini. La Serbia, nel padiglione che fu della Iugoslavia, riprendendo il perfetto stile art déco, pone all’ingresso una biglietteria che promette un’Exposition Coloniale. Al suo interno è abbastanza chiaro il concetto della colonizzazione economica e culturale.

La Serbia, nel padiglione che fu della Iugoslavia, riprendendo il perfetto stile art déco, pone all’ingresso una biglietteria che promette un’Exposition Coloniale. Al suo interno è abbastanza chiaro il concetto della colonizzazione economica e culturale.

Il padiglione Venezia propone molteplici mappamondi e carte geografiche invitandoci ad abbandonare la dimensione spaziale per lasciarsi andare a una interamente affettiva, emotiva e sentimentale, grazie alle poesie di Franco Arminio e alle opere, tra gli altri, del maestro bosniaco Safet Zec.

Il padiglione Venezia propone molteplici mappamondi e carte geografiche invitandoci ad abbandonare la dimensione spaziale per lasciarsi andare a una interamente affettiva, emotiva e sentimentale, grazie alle poesie di Franco Arminio e alle opere, tra gli altri, del maestro bosniaco Safet Zec. Prima di uscire visitiamo ancora il padiglione dei Paesi Nordici, più che altro per la sua bellezza essenziale, con gli alberi che si ergono al suo interno e oltrepassano il tetto soprastante con il quale risultano perfettamente integrati. Poi il padiglione della Bolivia ospitato in quello della Russia, da 2 anni esclusa dall’Esposizione Internazionale, e il padiglione del Venezuela, che ci regala un ultimo percorso immersivo e sensoriale tra luci, colori, specchi, illusioni ottiche e instabilità cromatiche.

Prima di uscire visitiamo ancora il padiglione dei Paesi Nordici, più che altro per la sua bellezza essenziale, con gli alberi che si ergono al suo interno e oltrepassano il tetto soprastante con il quale risultano perfettamente integrati. Poi il padiglione della Bolivia ospitato in quello della Russia, da 2 anni esclusa dall’Esposizione Internazionale, e il padiglione del Venezuela, che ci regala un ultimo percorso immersivo e sensoriale tra luci, colori, specchi, illusioni ottiche e instabilità cromatiche.

Il cielo si sta dolcemente colorando di rosa, lasciando che il profilo di campanili e cupole emergano all’orizzonte e si staglino galleggianti sull’acqua. Corriamo nell’affollata via Garibaldi per un aperitivo prima di una doccia e di una cena in osteria a base di sarde.

Il cielo si sta dolcemente colorando di rosa, lasciando che il profilo di campanili e cupole emergano all’orizzonte e si staglino galleggianti sull’acqua. Corriamo nell’affollata via Garibaldi per un aperitivo prima di una doccia e di una cena in osteria a base di sarde.

La sera, complice la bassa pressione atmosferica e il vento di scirocco, assistiamo al lento innalzamento dell’acqua prima nella zona del Rialto, poi in piazza San Marco.

I riflessi delle luci sull’acqua si moltiplicano e rendono Venezia ancor più abbagliante nel suo spettacolo eterno e nella sua bellezza indiscussa. Gli occhi voraci tentano invano di assorbire tanto splendore e di portarlo fino al cuore, di respirarlo fin nel profondo dei polmoni. Venezia genera quell’incanto che disegna involontari sorrisi sui volti compiaciuti e lascia inellutabilmente senza parole.

I riflessi delle luci sull’acqua si moltiplicano e rendono Venezia ancor più abbagliante nel suo spettacolo eterno e nella sua bellezza indiscussa. Gli occhi voraci tentano invano di assorbire tanto splendore e di portarlo fino al cuore, di respirarlo fin nel profondo dei polmoni. Venezia genera quell’incanto che disegna involontari sorrisi sui volti compiaciuti e lascia inellutabilmente senza parole.

La mattina la sede dell’Arsenale e tutti i padiglioni aprono alle 11.00, quindi usciamo presto per curiosare nei dintorni dell’hotel, nel sestiere di Castello, il quartiere più a est di Venezia. Ci imbattiamo in un gabbiano che fa colazione anche lui, a base di calamari, forse sottratti furtivamente da qualche bancone del pesce al mercato qui vicino.

La mattina la sede dell’Arsenale e tutti i padiglioni aprono alle 11.00, quindi usciamo presto per curiosare nei dintorni dell’hotel, nel sestiere di Castello, il quartiere più a est di Venezia. Ci imbattiamo in un gabbiano che fa colazione anche lui, a base di calamari, forse sottratti furtivamente da qualche bancone del pesce al mercato qui vicino.

Affascinati dalla vita semplice che anima ancora questa città museo, ci aggiriamo per le calli che sorgono a ridosso dell’antico cantiere navale tra le costruzioni umili che un tempo erano abitate dagli operai, “gli arsenalotti”, che gravitavano attorno a questa piccola città autonoma, il più vasto centro produttivo dell’epoca preindustriale, all’interno di una città stato. Fino a 2000 persone, tra maestri d’ascia, fonditori, fabbri, donne addette al mantenimento e alla cura delle vele e costruttori delle flotte delle Serenissima, tutti godevano, ai tempi della gloriosa Repubblica, di particolari privilegi, poiché erano il vero pilastro su cui si fondava il benessere e la ricchezza di Venezia, oltre che la sua potenza politica e militare.

Osserviamo i panni stesi ad asciugare, le signore che escono presto per andare a fare la spesa, la raccolta dell’immondizia che in una città adagiata sull’acqua è inevitabilmente un’operazione complessa per la sua assoluta unicità. Barche basse, verniciate di verde al cui interno un argano, dopo difficili manovre di aggancio e sgancio, fa scivolare il contenuto di grossi parallelepipedi di metallo che si aprono sul fondo, ma solo se correttamente posizionati. Ci interroghiamo sull’immane quantità di rifiuti, che anche tutti noi turisti produciamo, su quanto questo possa essere sostenibile per una città così piccola, e per quanto tempo ancora.

Osserviamo i panni stesi ad asciugare, le signore che escono presto per andare a fare la spesa, la raccolta dell’immondizia che in una città adagiata sull’acqua è inevitabilmente un’operazione complessa per la sua assoluta unicità. Barche basse, verniciate di verde al cui interno un argano, dopo difficili manovre di aggancio e sgancio, fa scivolare il contenuto di grossi parallelepipedi di metallo che si aprono sul fondo, ma solo se correttamente posizionati. Ci interroghiamo sull’immane quantità di rifiuti, che anche tutti noi turisti produciamo, su quanto questo possa essere sostenibile per una città così piccola, e per quanto tempo ancora.

Arriviamo ai giardini Napoleonici e poi lungo la riva torniamo all’ingresso dell’Arsenale.

Proprio nella prima stanza delle Corderie, ancora il neon del collettivo Claire Fontaine e l’opera che forse più abbiamo apprezzato dell’intera esposizione, quella dell’artista britannico-nigeriano Yinka Shonibare, che pone su un piccolo piedistallo un astronauta nomade a grandezza naturale la cui tuta è fatta di tessuti dai colori e disegni tipicamente “africani”. Porta sulle spalle una rete colma di beni terreni usurati e indistinti, quasi a voler apparire equipaggiato per il suo dislocamento, per il suo esodo. Ci torna alla mente la retorica dell’ennesima frontiera da superare, dell’istinto coloniale a conquistare il mondo, in nome di un’insostenibile crescita perenne, di un capitalismo sfrenato. L’artista ci mette in guardia contro la negligenza ambientale e ci esorta a non rimanere inerti davanti alle catastrofi di cui noi stessi siamo causa ed effetto.

Proprio nella prima stanza delle Corderie, ancora il neon del collettivo Claire Fontaine e l’opera che forse più abbiamo apprezzato dell’intera esposizione, quella dell’artista britannico-nigeriano Yinka Shonibare, che pone su un piccolo piedistallo un astronauta nomade a grandezza naturale la cui tuta è fatta di tessuti dai colori e disegni tipicamente “africani”. Porta sulle spalle una rete colma di beni terreni usurati e indistinti, quasi a voler apparire equipaggiato per il suo dislocamento, per il suo esodo. Ci torna alla mente la retorica dell’ennesima frontiera da superare, dell’istinto coloniale a conquistare il mondo, in nome di un’insostenibile crescita perenne, di un capitalismo sfrenato. L’artista ci mette in guardia contro la negligenza ambientale e ci esorta a non rimanere inerti davanti alle catastrofi di cui noi stessi siamo causa ed effetto. Nel secondo ambiente, l’opera del collettivo neozelandese Mataaho (Leone d’Oro per il miglior artista all’Esposizione) è un’ampia installazione in fibra e occupa tutto lo spazio sulle nostre teste riflettendo e filtrando la luce soffusa che la illumina, e proiettando ombre complesse sul pavimento e sulle pareti.

Nel secondo ambiente, l’opera del collettivo neozelandese Mataaho (Leone d’Oro per il miglior artista all’Esposizione) è un’ampia installazione in fibra e occupa tutto lo spazio sulle nostre teste riflettendo e filtrando la luce soffusa che la illumina, e proiettando ombre complesse sul pavimento e sulle pareti.

Una delle prime opere che si trovano all’ingresso dell’Arsenale è “Rage is a machine in times of senselessness” dell’artista messicana Frieda Toranzo Jaeger. Un dettaglio rappresenta otto cocomeri, usati come simbolo di resistenza palestinese, perché hanno gli stessi colori della bandiera, il rosso, il nero, il verde e il bianco, e la cui esposizione fu vietata dal governo israeliano dopo la guerra dei sei giorni nel 1967. Su una fetta c’è scritto: “Viva Palestina”, mentre su un cuore ricamato sul retro della tela ci sono le parole: “Cuori uniti contro il genocidio”. In un’altra sala un arazzo, con disegni e ricami eseguiti e cuciti direttamente sul tessuto, presenta nuovamente un’anguria in alto come fosse un astro tra stelle cadenti e donne alate, o magari un satellite posto a guardia della Basilica di San Marco. Si tratta di “A Song to the World” dell’artista turca Güneş Terkol e i personaggi rappresentati in maniera volutamente incerta dai tratti e limiti labili inducono l’osservatore a diventare narratore e cercare la propria individualità in una rappresentazione collettiva.

In un’altra sala un arazzo, con disegni e ricami eseguiti e cuciti direttamente sul tessuto, presenta nuovamente un’anguria in alto come fosse un astro tra stelle cadenti e donne alate, o magari un satellite posto a guardia della Basilica di San Marco. Si tratta di “A Song to the World” dell’artista turca Güneş Terkol e i personaggi rappresentati in maniera volutamente incerta dai tratti e limiti labili inducono l’osservatore a diventare narratore e cercare la propria individualità in una rappresentazione collettiva. In uno spazio buio e centrifugo 40 monitor proiettano altrettanti documentari video e interviste organizzati in due sezioni: la prima affronta il tema dei processi migratori transnazionali e il significato del termine cittadinanza, la seconda è dedicata alle soggettività generate dalla rottura del binarismo eterosessuale.

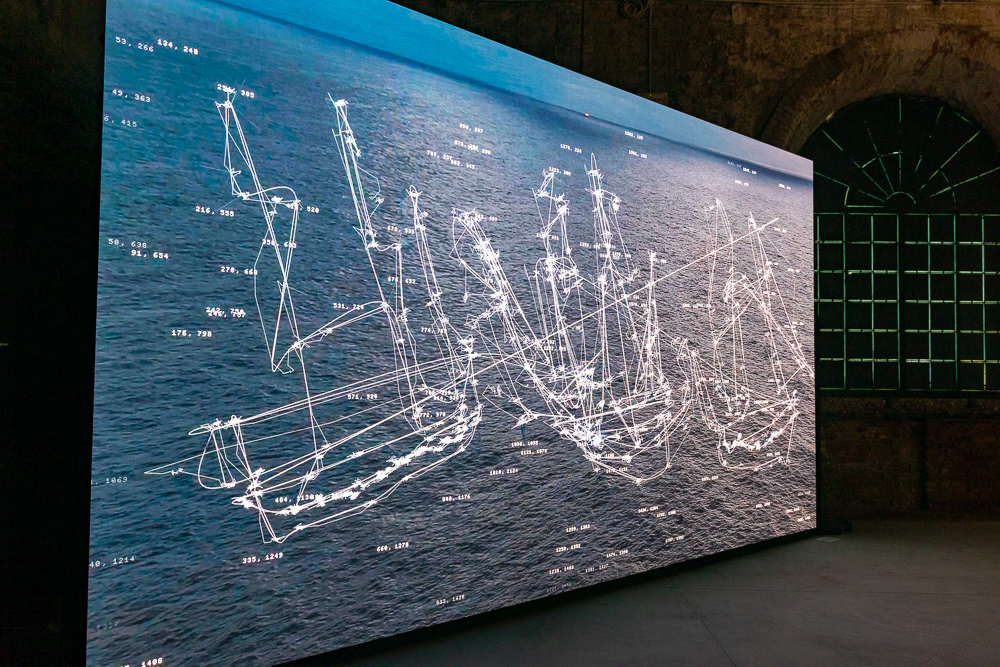

In uno spazio buio e centrifugo 40 monitor proiettano altrettanti documentari video e interviste organizzati in due sezioni: la prima affronta il tema dei processi migratori transnazionali e il significato del termine cittadinanza, la seconda è dedicata alle soggettività generate dalla rottura del binarismo eterosessuale. Un’intera altra sala è dedicata all’immensa opera di Bouchra Khalili, artista e studiosa multidisciplinare franco-marocchina, che su 8 grandi teloni proietta la narrazione dei percorsi dei migranti, mediante un unico piano sequenza. I racconti fatti in prima persona sono accompagnati solo dal disegno sulle mappe geografiche degli spostamenti. “The Mapping Journey Project” è stato elaborato sulle rotte migratorie mediterranee, collaborando con rifugiati e cittadini apolidi dell’Africa settentrionale e orientale, del Medio Oriente e dell’Asia meridionale.

Un’intera altra sala è dedicata all’immensa opera di Bouchra Khalili, artista e studiosa multidisciplinare franco-marocchina, che su 8 grandi teloni proietta la narrazione dei percorsi dei migranti, mediante un unico piano sequenza. I racconti fatti in prima persona sono accompagnati solo dal disegno sulle mappe geografiche degli spostamenti. “The Mapping Journey Project” è stato elaborato sulle rotte migratorie mediterranee, collaborando con rifugiati e cittadini apolidi dell’Africa settentrionale e orientale, del Medio Oriente e dell’Asia meridionale.

In fondo alla sala la riproduzione dei soli segni tracciati con il pennarello sulle mappe sembrano delle costellazioni, in cui noi vediamo un doppio riferimento: da una parte le stelle nella loro eterna funzione di guida lungo i viaggi, e dall’altra il loro essere parte di uno spazio senza confini, senza limiti, come fosse il modello di un nuovo e auspiscabile mondo a cui tutti apparteniamo indistintamente e collettivamente. Nella sala del nucleo storico opere di Domenico Gnoli, Paolo Gasperini, Tina Modotti e Anna Maria Maiolino, quest’anno premiata assieme a Nil Yalter con il Leone d’Oro alla Carriera, due straordinarie artiste pionieristiche, nonché esse stesse migranti.

Nella sala del nucleo storico opere di Domenico Gnoli, Paolo Gasperini, Tina Modotti e Anna Maria Maiolino, quest’anno premiata assieme a Nil Yalter con il Leone d’Oro alla Carriera, due straordinarie artiste pionieristiche, nonché esse stesse migranti.

In fondo al lunghissimo percorso attraverso le Corderie dell’Arsenale, un enorme murale del collettivo indiano Aravani Art Project, formato da donne cis e transgender, narra, ricorrendo all’espediente del grande formato su cui si stagliano a colori vivaci immagini sfaccettate, il superamento dell’estraneità all’interno del proprio corpo e i processi di transizione, disforia e accettazione che le persone trans sperimentano nel riconoscere la propria identità.

In fondo al lunghissimo percorso attraverso le Corderie dell’Arsenale, un enorme murale del collettivo indiano Aravani Art Project, formato da donne cis e transgender, narra, ricorrendo all’espediente del grande formato su cui si stagliano a colori vivaci immagini sfaccettate, il superamento dell’estraneità all’interno del proprio corpo e i processi di transizione, disforia e accettazione che le persone trans sperimentano nel riconoscere la propria identità. Ci imbattiamo in un interessante video sulla vita di immigrati nella megalopoli di Lagos, che per necessità diventano mototassisti illegali, gli okada, nella lingua locale. Il documentario esplora la mascolinità e i valori patriarcali della società tradizionale nigeriana, in bilico con la vulnerabilità di questi lavoratori precari, che vivono ai margini della società. Il lavoro ha ricevuto il Leone d’Argento.

Ci imbattiamo in un interessante video sulla vita di immigrati nella megalopoli di Lagos, che per necessità diventano mototassisti illegali, gli okada, nella lingua locale. Il documentario esplora la mascolinità e i valori patriarcali della società tradizionale nigeriana, in bilico con la vulnerabilità di questi lavoratori precari, che vivono ai margini della società. Il lavoro ha ricevuto il Leone d’Argento.

Joshua Serafin, artista filippino classe ’95, con “Void” presenta in uno spazio illuminato solo dai neon azzurri, la nascita di una divinità non binaria. Non riusciamo ad andare oltre il magnetismo dell’immagine e la nostra comprensione si ferma alla bellezza ammaliante di un corpo ricoperto di pece che si muove nel buio.

Nel padiglione di Malta su 3 tele 3 diversi QRCODE consentono di partecipare alla challenge del tratteggiare un’imbarcazione, perpetrando nella tradizione di semplici ex voto e disegni presenti sulle facciate delle chiesette di Malta, che sono tutt’oggi tracce di antichi racconti locali di fede e salvezza.

Nel padiglione di Malta su 3 tele 3 diversi QRCODE consentono di partecipare alla challenge del tratteggiare un’imbarcazione, perpetrando nella tradizione di semplici ex voto e disegni presenti sulle facciate delle chiesette di Malta, che sono tutt’oggi tracce di antichi racconti locali di fede e salvezza.

Non possiamo non pensare a cosa le barche abbiano rappresentato per un’isola come Malta e per Venezia stessa: un mezzo di trasporto, di comunicazione, di sopravvivenza, così come oggi lo sono per i migranti nel Mediterraneo, che in esse ripongono spesso tutte le loro speranze.

All’esterno, nella piena luce solare, l’opera di Lauren Halsey si staglia nitida sullo sfondo dei cantieri navali contro un cielo privo di nuvole e in un’aria satura di sale: una serie di colonne monumentali con capitelli Hathorici, in cui i visi rappresentati sono quelli dei concittadini losangelini dell’artista, la sua comunità locale. Questa trasposizione di una forma d’arte rappresentativa dell’antico Egitto in chiave moderna, questo rimescolamento di temporaneità, è essa stessa una forma di denuncia sociale e storica di immediata lettura, un gesto politico, una presa di posizione al fianco della diaspora nera e afroamericana.

All’esterno, nella piena luce solare, l’opera di Lauren Halsey si staglia nitida sullo sfondo dei cantieri navali contro un cielo privo di nuvole e in un’aria satura di sale: una serie di colonne monumentali con capitelli Hathorici, in cui i visi rappresentati sono quelli dei concittadini losangelini dell’artista, la sua comunità locale. Questa trasposizione di una forma d’arte rappresentativa dell’antico Egitto in chiave moderna, questo rimescolamento di temporaneità, è essa stessa una forma di denuncia sociale e storica di immediata lettura, un gesto politico, una presa di posizione al fianco della diaspora nera e afroamericana.  All’ombra delle Gaggiandre proviamo a trovare la luce giusta e il perfetto contrasto per fotografare i tanti neon che in tutte le lingue del mondo, ripropongono il titolo della sessantesima esposizione di arte.

All’ombra delle Gaggiandre proviamo a trovare la luce giusta e il perfetto contrasto per fotografare i tanti neon che in tutte le lingue del mondo, ripropongono il titolo della sessantesima esposizione di arte.

Sullo sfondo il campanile della chiesa di San Francesco della Vigna in questo continuo dialogo tra la città e la Biennale, tra l’arte esposta e i suoi monumenti di indiscutibile fascino.

Sullo sfondo il campanile della chiesa di San Francesco della Vigna in questo continuo dialogo tra la città e la Biennale, tra l’arte esposta e i suoi monumenti di indiscutibile fascino.

Esausti come tanti altri avventori e dopo una breve pausa pranzo raccogliamo le idee e le forze per visitare ancora qualche altra opera esposta, soffermandoci poco sulle didascalie presenti, e sul progetto speciale esposto nel padiglione delle arti applicate dell’artista brasiliana Beatriz Milhazes che presenta 5 dipinti di grandi dimensioni in cui infrange i confini tra astratto e figurativo e mescola assieme diverse forme di arte.

Esausti come tanti altri avventori e dopo una breve pausa pranzo raccogliamo le idee e le forze per visitare ancora qualche altra opera esposta, soffermandoci poco sulle didascalie presenti, e sul progetto speciale esposto nel padiglione delle arti applicate dell’artista brasiliana Beatriz Milhazes che presenta 5 dipinti di grandi dimensioni in cui infrange i confini tra astratto e figurativo e mescola assieme diverse forme di arte.

Appena fuori dall’Arsenale, “Discovering the Present from the Future” dell’artista mongolo Ochirbold Ayurzana, ci attira per le sue installazioni scultoree fatte di ossa e teschi che riempiono lo spazio, mentre l’Azerbaigian, la cui storia è stata plasmata dalle dinamiche migratorie, ci conquista immediatamente per il titolo “From Caspian to Pink Planet: I Am Here”. Al suo interno l’uso sapiente e calibrato del rosa non ci delude affatto.

Appena fuori dall’Arsenale, “Discovering the Present from the Future” dell’artista mongolo Ochirbold Ayurzana, ci attira per le sue installazioni scultoree fatte di ossa e teschi che riempiono lo spazio, mentre l’Azerbaigian, la cui storia è stata plasmata dalle dinamiche migratorie, ci conquista immediatamente per il titolo “From Caspian to Pink Planet: I Am Here”. Al suo interno l’uso sapiente e calibrato del rosa non ci delude affatto.

Nella sede del museo storico navale gli artisti kazaki vogliono rappresentare la materializzazione delle utopie nella vastità delle steppe, la loro Jeruiyq (in kazako Terra Promessa), rispecchiando il lato oscuro della modernità: i crateri aperti dagli esperimenti nucleari, il mare di Aral prosciugato. Uno degli artisti presenti porta un lavoro del 1978, quando i kazaki erano ancora affascinati dal “cosmismo russo” e dalla conquista di altri pianeti e ancora lontani da quell’idea di decolonizzazione che invece è il tema predominante delle altre opere in mostra.

Nella sede del museo storico navale gli artisti kazaki vogliono rappresentare la materializzazione delle utopie nella vastità delle steppe, la loro Jeruiyq (in kazako Terra Promessa), rispecchiando il lato oscuro della modernità: i crateri aperti dagli esperimenti nucleari, il mare di Aral prosciugato. Uno degli artisti presenti porta un lavoro del 1978, quando i kazaki erano ancora affascinati dal “cosmismo russo” e dalla conquista di altri pianeti e ancora lontani da quell’idea di decolonizzazione che invece è il tema predominante delle altre opere in mostra.

Recuperato il bagaglio in hotel, corriamo a prendere il battello per tornare in stazione. Avvertiamo un forte senso di nostalgia misto a un caldo quasi insostenibile e, nel chiassoso vociare multilingue che popola lo spazio chiuso della prua dell’imbarcazione, restiamo in silenzio ripensando all’eclettismo del termine estraneità, al sentirsi stranieri oggi, pur essendo cittadini europei e a quante volte e in quanti posti ci sia capitato.

Recuperato il bagaglio in hotel, corriamo a prendere il battello per tornare in stazione. Avvertiamo un forte senso di nostalgia misto a un caldo quasi insostenibile e, nel chiassoso vociare multilingue che popola lo spazio chiuso della prua dell’imbarcazione, restiamo in silenzio ripensando all’eclettismo del termine estraneità, al sentirsi stranieri oggi, pur essendo cittadini europei e a quante volte e in quanti posti ci sia capitato.

L’incedere lento tra i canali ci da il tempo di guardare a questo spicchio di Mar Mediterraneo, che da sempre sa distinguere e recepire la complessità e sa restituire una bellezza fatta di mille colori, mille lingue e culture, di tante sfaccettature quante sono le genti che da sempre lo abitano e lo attraversano.

E in tutto questo, quale posto più di Venezia?

P.S.: Tra i molteplici tentativi di inclusione, di utilizzo di un linguaggio ampio, di superamento di unicità nell’identità di genere, la sola cosa che ci è sembrata assente è stata ancora una volta la difficoltà di parlare di disabilità nelle sue svariate forme.

No Comments