Era metà autunno quando Liam Gallagher annunciava un tour per festeggiare il trentesimo anniversario di uno dei più noti album degli anni ’90. Non abbiamo avuto la necessità di fare molti ragionamenti appena scoperte le varie tappe: Manchester è stata la nostra prima e irrinunciabile idea. La città ci era piaciuta moltissimo durante la nostra prima visita, la scorsa primavera, ed era già tempo di ritornare, era già questa l’occasione per rivederla.

La mattina del 16 giugno, dopo un lungo sonno ristoratore e sotto una pioggerella fine e fastidiosa optiamo per la Manchester Art Gallery, a pochi passi dall’hotel in cui soggiorniamo, in St. Peter’s Square, proprio alle spalle della statua di Emmeline Punkhurst.

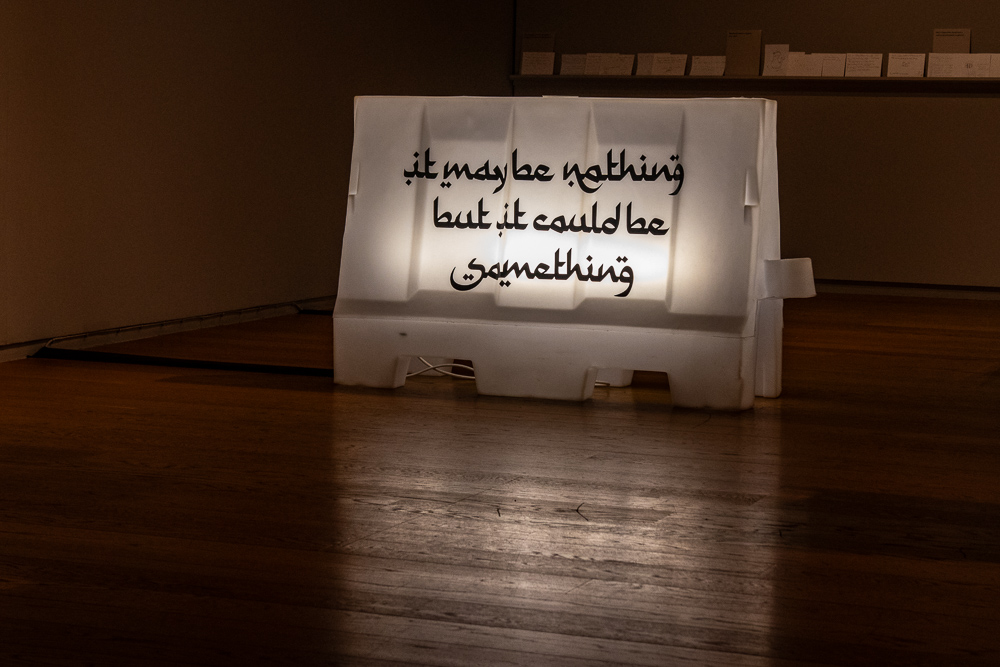

Non abbiamo idea di quali collezioni ospiti, ma come tutti i musei pubblici inglesi è accogliente, per la sua assoluta gratuità, generoso, per il dono di un riparo sicuro dal tempo estremamente variabile di quest’isola, e incoraggiante, perché offre la certezza che attraverso le sue sale e i suoi corridoi si possa assaporare qualcosa di molto simile allo spirito di questa città, che si possa respirare un po’ di quella freschezza ideologica che ha consentito alla sua anima proletaria di coesistere con quella più libertaria e complessa e dar vita agli innumerevoli personaggi leggendari, che da sempre l’hanno abitata.

Non abbiamo idea di quali collezioni ospiti, ma come tutti i musei pubblici inglesi è accogliente, per la sua assoluta gratuità, generoso, per il dono di un riparo sicuro dal tempo estremamente variabile di quest’isola, e incoraggiante, perché offre la certezza che attraverso le sue sale e i suoi corridoi si possa assaporare qualcosa di molto simile allo spirito di questa città, che si possa respirare un po’ di quella freschezza ideologica che ha consentito alla sua anima proletaria di coesistere con quella più libertaria e complessa e dar vita agli innumerevoli personaggi leggendari, che da sempre l’hanno abitata.

Non ne rimaniamo delusi. La galleria è aperta da 200 anni, e in occasione di questo importante anniversario è stato avviato un consistente programma di ristrutturazione degli spazi e contemporaneamente di revisione e ricerca del ricco potenziale della collezione permanente. Attraverso molteplici collaborazioni, anche con persone provenienti da tutto il mondo, si è arrivati ad affiancare opere di vario genere, ad associarne delle altre in un’ottica completamente nuova, a esporre didascalie che fanno riflettere sul passato colonialista di questo Paese e che offrono infine una nuova chiave di lettura con cui approcciare immagini che probabilmente non avremmo associato a una cultura patriarcale. Lo spirito critico, il linguaggio ampio e inclusivo, la dinamicità che si traduce in sensibilità per i temi odierni e la vicinanza alle cause di lotta e protesta contemporanea, sono entusiasmanti.

Non ne rimaniamo delusi. La galleria è aperta da 200 anni, e in occasione di questo importante anniversario è stato avviato un consistente programma di ristrutturazione degli spazi e contemporaneamente di revisione e ricerca del ricco potenziale della collezione permanente. Attraverso molteplici collaborazioni, anche con persone provenienti da tutto il mondo, si è arrivati ad affiancare opere di vario genere, ad associarne delle altre in un’ottica completamente nuova, a esporre didascalie che fanno riflettere sul passato colonialista di questo Paese e che offrono infine una nuova chiave di lettura con cui approcciare immagini che probabilmente non avremmo associato a una cultura patriarcale. Lo spirito critico, il linguaggio ampio e inclusivo, la dinamicità che si traduce in sensibilità per i temi odierni e la vicinanza alle cause di lotta e protesta contemporanea, sono entusiasmanti.

Non mancano opere di un artista al 100% mancuniano, Laurence Lowry, che avevamo già potuto ammirare la scorsa primavera, nelle sale del museo a lui interamente dedicato a Salford, e ci ritroviamo nuovamente commossi davanti alla solitudine delle sue sagome umane che si muovono in una Manchester di fine Ottocento, tra il bianco della neve e il rosso dei mattoni delle sue fabbriche.

Non mancano opere di un artista al 100% mancuniano, Laurence Lowry, che avevamo già potuto ammirare la scorsa primavera, nelle sale del museo a lui interamente dedicato a Salford, e ci ritroviamo nuovamente commossi davanti alla solitudine delle sue sagome umane che si muovono in una Manchester di fine Ottocento, tra il bianco della neve e il rosso dei mattoni delle sue fabbriche.

Poi una guida e curatrice delle opere esposte ci suggerisce di prestare attenzione alla fotografia, commissionata dallo stesso museo, di Emily Allchurch, artista contemporanea inglese che compone collage digitali per ricostruire immagini di antichi maestri in narrazioni attuali. Si tratta di una stampa in grande formato, che ritrae la Albert Square di Manchester dallo stesso punto di osservazione del dipinto, anch’esso esposto in queste sale, dell’impressionista francese Adolphe Valette, che qui visse e lavorò per molto tempo. Geniale l’aver sostituito con un operatore ecologico che indossa un gilet con fasce rifrangenti l’uomo in primo piano che spingeva un carretto, e poi con un moderno black cub, la carrozza trainata dal cavallo, mezzo adibito probabilmente al trasporto pubblico, posta in secondo piano proprio sotto il piedistallo del politico inglese William E. Gladstone, il cui profilo è riconoscibile dal braccio destro sollevato e l’indice teso verso l’alto, nell’intento di imporre o illustrare un’ultima ordinanza ai cittadini. In fondo sulla sinistra l’Albert Memorial resta immutato in una luce satura di pioggia.

Ci soffermiamo anche su altre opere di Valette, diventate nel tempo vere e proprie icone della città e quando usciamo dal museo andiamo a cercare i luoghi che compaiono nei quadri appena visti. Peccato che Albert Square sia interamente in restauro, ma riusciamo almeno a recuperare l’inquadratura tra York Street e Charles Street.

Ci concediamo poi un pranzo in un pub inglese, anch’esso parte di una di quelle catene che sono nate a seguito della crisi delle public house, in concorrenza con Wetherspoons, che comunque resta molto più economica, standardizzata e onnipresente.

Ci concediamo poi un pranzo in un pub inglese, anch’esso parte di una di quelle catene che sono nate a seguito della crisi delle public house, in concorrenza con Wetherspoons, che comunque resta molto più economica, standardizzata e onnipresente.

Girovaghiamo ancora tra il Village e Chinatown, fino ai magazzini Afflecks, nei tre piani di negozi indipendenti in cui si possono trovare abiti vintage, usati o anche semplicemente esuberanti, oggetti che rappresentano gli emblemi di Manchester: le api operaie, Emmeline Punkhurst, citazioni dalle canzoni degli Smith, degli Oasis e degli Stone Roses e t-shirt dei Joy Division.

Girovaghiamo ancora tra il Village e Chinatown, fino ai magazzini Afflecks, nei tre piani di negozi indipendenti in cui si possono trovare abiti vintage, usati o anche semplicemente esuberanti, oggetti che rappresentano gli emblemi di Manchester: le api operaie, Emmeline Punkhurst, citazioni dalle canzoni degli Smith, degli Oasis e degli Stone Roses e t-shirt dei Joy Division.

Sono circa le 6 quando ci avviamo verso la Co-op Live, un’enorme arena coperta con una capienza maggiore di qualsiasi altra in Europa, all’interno dell’Etihad Campus, vicino allo stadio del City of Manchester. È stata inaugurata da appena un mese e dentro è tutto nuovissimo, tutti i servizi e gli spazi sono adatti a tutte le esigenze. Con terrore per un attimo ci attraversa la mente la possibilità che questo concerto in questo posto stratosferico non sarebbe stato possibile se la Co-op Live fosse stata già pronta o in procinto di essere ultimata quando Taylor Swift ha scelto le tappe del suo Eras Tour. E noi forse non saremmo stati qui.

Sono circa le 6 quando ci avviamo verso la Co-op Live, un’enorme arena coperta con una capienza maggiore di qualsiasi altra in Europa, all’interno dell’Etihad Campus, vicino allo stadio del City of Manchester. È stata inaugurata da appena un mese e dentro è tutto nuovissimo, tutti i servizi e gli spazi sono adatti a tutte le esigenze. Con terrore per un attimo ci attraversa la mente la possibilità che questo concerto in questo posto stratosferico non sarebbe stato possibile se la Co-op Live fosse stata già pronta o in procinto di essere ultimata quando Taylor Swift ha scelto le tappe del suo Eras Tour. E noi forse non saremmo stati qui. Ma manca poco all’inizio dello show ed è il caso di cominciare a godersi anche il folklore che gli inglesi sanno offrire in queste occasioni. Eravamo stati, anni fa, ad alcuni concerti durante i London Calling, a Hyde Park, per Bruce Springsteen o i Pearl Jam, ma mai ci era capitato di andare a sentire un artista inglese nella sua città natale.

Ma manca poco all’inizio dello show ed è il caso di cominciare a godersi anche il folklore che gli inglesi sanno offrire in queste occasioni. Eravamo stati, anni fa, ad alcuni concerti durante i London Calling, a Hyde Park, per Bruce Springsteen o i Pearl Jam, ma mai ci era capitato di andare a sentire un artista inglese nella sua città natale.

Durante le esibizioni dei primi gruppi di apertura la gente sembra del tutto disinteressata e mangia o guarda sui cellulari la prima partita della propria nazionale al campionato europeo: Serbia – Inghilterra.  La fede calcistica viene premiata subito con un gol al 13° minuto, così che, mentre i Cast stanno ancora suonando, possa partire un gran coro di IT’S COMING HOME. Ci piace molto questo spirito di rivalsa mai sopito, che strizza l’occhio a una sana superstizione, e cominciamo a sentirci partecipi di questa incredibile festa che sta per celebrarsi.

La fede calcistica viene premiata subito con un gol al 13° minuto, così che, mentre i Cast stanno ancora suonando, possa partire un gran coro di IT’S COMING HOME. Ci piace molto questo spirito di rivalsa mai sopito, che strizza l’occhio a una sana superstizione, e cominciamo a sentirci partecipi di questa incredibile festa che sta per celebrarsi. Prima che Liam salga sul palco, assieme al conto alla rovescia che appare sui due grandi schermi, parte della musica di intrattenimento. Sono quei tempi morti che solitamente in Italia vengono colmati con chiacchiere con i vicini, fughe al bagno o code per un’ultima birra. E invece qui la gente attorno a noi ascolta le canzoni e canta, sempre più entusiasta. Incredibile è assistere al coro che salta e si agita sulle note di I AM THE RESURRECTION degli Stone Roses. È evidente che tutto è pronto perché il concerto inizi, perché il momento di massina esaltazione sulle note finali della canzone coincide con il termine fissato dei 30 minuti di attesa.

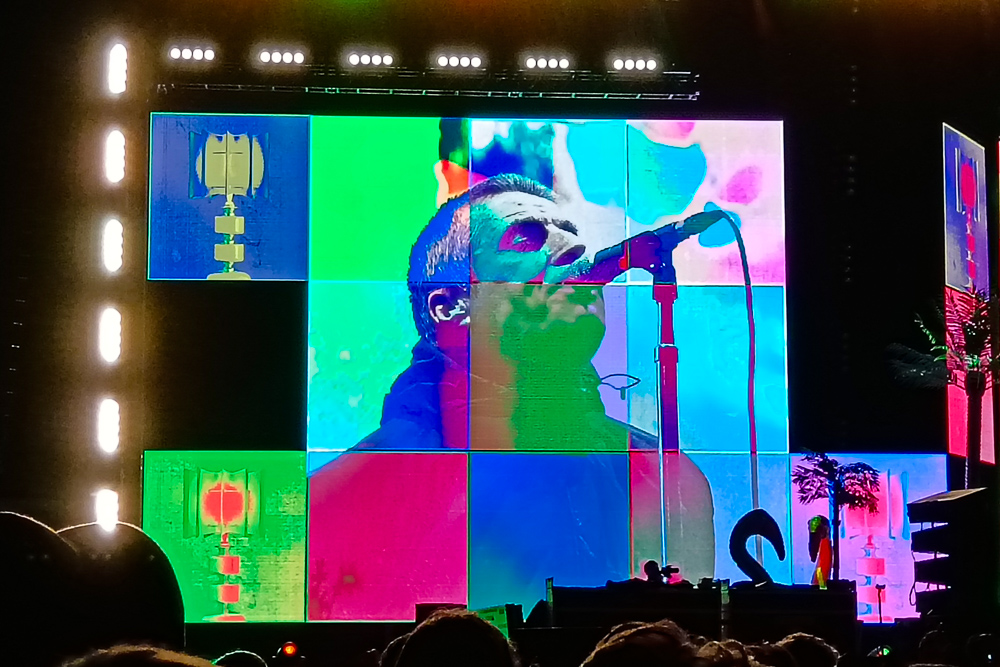

Prima che Liam salga sul palco, assieme al conto alla rovescia che appare sui due grandi schermi, parte della musica di intrattenimento. Sono quei tempi morti che solitamente in Italia vengono colmati con chiacchiere con i vicini, fughe al bagno o code per un’ultima birra. E invece qui la gente attorno a noi ascolta le canzoni e canta, sempre più entusiasta. Incredibile è assistere al coro che salta e si agita sulle note di I AM THE RESURRECTION degli Stone Roses. È evidente che tutto è pronto perché il concerto inizi, perché il momento di massina esaltazione sulle note finali della canzone coincide con il termine fissato dei 30 minuti di attesa.  Quando le luci si spengono e Liam Gallagher compare sulle note di Rock ‘n’ Roll Star, l’arena esplode di gioia.

Quando le luci si spengono e Liam Gallagher compare sulle note di Rock ‘n’ Roll Star, l’arena esplode di gioia.

Ci guardiamo tutto il tempo condividendo quell’esaltazione che è oltre ogni nostra immaginazione, mentre la musica ci accarezza e ci avvolge interamente.

Sembrano trascorsi solo pochi minuti quando parte l’attacco inconfondibile di Whatever, singolo postumo all’uscita del disco, di cui a nessuno importa che parte del testo sia stato oggetto di plagio.

Tutti si uniscono alla voce di Liam che non si risparmia sul

“I’m free to be whatever I Whatever I choose, and I’ll sing the blues if I want”

e diventa nuovamente l’inno di un’intera generazione, la generazione X, quella figlia di proletariato urbano schiacciato dal conservatorismo thatcheriano, e che rivendica un individualismo in grado di desacralizzare l’etica del lavoro immolata sull’altare del capitale “a qualsiasi costo”. Un individualismo che diventa solipsismo su Cigarettes & Alcohol e, nell’esaltazione generale che pervade tutti, ci ritroviamo sotto una doccia di birra in una massa informe che urla

“[…] But all I found was cigarettes and alcohol […] You gotta make it happen!”.

La seconda parte del concerto si apre con Supersonic, che forse più di molte altre canzoni degli Oasis esprime quel senso di impotenza mista a un tentativo estremo di rivalsa di tutti coloro che vogliono sfuggire alla decadenza dei valori e delle certezze su cui sono state costruite le vite di quelli che li hanno preceduti, che vogliono ballare e saltare sui detriti di una cultura occidentale capitalistica in cui non si riconoscono, che li ha resi solo oggetto di consumo e ha distrutto il libero arbitrio. C’è tutta l’esigenza umana di contrastare quel vuoto in

La seconda parte del concerto si apre con Supersonic, che forse più di molte altre canzoni degli Oasis esprime quel senso di impotenza mista a un tentativo estremo di rivalsa di tutti coloro che vogliono sfuggire alla decadenza dei valori e delle certezze su cui sono state costruite le vite di quelli che li hanno preceduti, che vogliono ballare e saltare sui detriti di una cultura occidentale capitalistica in cui non si riconoscono, che li ha resi solo oggetto di consumo e ha distrutto il libero arbitrio. C’è tutta l’esigenza umana di contrastare quel vuoto in

“I need to be myself I can’t be no one else I’m feeling supersonic, give me gin and tonic”

anche se poi il resto del testo è un buon assemblaggio di nonsense.

L’apoteosi è indubitabilmente la canzone con cui si chiude la seconda parte del concerto Live Forever che continuiamo a cantare anche quando usciamo dall’arena e sotto la pioggia andiamo a prendere il tram che ci riporta in città. Nonostante tutta la tristezza esistenziale che si avverte nel voler sottrarsi a scopi e aspirazioni in cui non ci si identifica dei versi

“‘Cause I just wanna fly lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone?”

sentiamo quella forza del sentirsi finalmente parte di una cosa più grande, che alla fine infonde speranza

“I think you’re the same as me, we see things they’ll never see, you and I are gonna live forever”

Lunedì mattina abbiamo tutto il tempo per visitare la Chetham’s Library, biblioteca pubblica da oltre 350 anni, all’interno di uno splendido edificio in arenaria costruito all’inizio del XV Secolo per ospitare il collegio di monaci di una chiesa parrocchiale. Lo stabile originario sopravvissuto nei secoli attraverso alterne vicende fu acquistato dal mercante di maggior successo del Lancashire, Humphrey Chetham, per accogliere una scuola per ragazzi poveri e svantaggiati. Il gentiluomo e benefattore voleva offrire un rifugio e un’istruzione ai più bisognosi, perché riteneva che fosse il solo modo per sfuggire alla povertà e all’indigenza. Assieme al Chetham’s Hospital, così si chiamava la scuola nel XVII Secolo, nacque anche la biblioteca.

Lunedì mattina abbiamo tutto il tempo per visitare la Chetham’s Library, biblioteca pubblica da oltre 350 anni, all’interno di uno splendido edificio in arenaria costruito all’inizio del XV Secolo per ospitare il collegio di monaci di una chiesa parrocchiale. Lo stabile originario sopravvissuto nei secoli attraverso alterne vicende fu acquistato dal mercante di maggior successo del Lancashire, Humphrey Chetham, per accogliere una scuola per ragazzi poveri e svantaggiati. Il gentiluomo e benefattore voleva offrire un rifugio e un’istruzione ai più bisognosi, perché riteneva che fosse il solo modo per sfuggire alla povertà e all’indigenza. Assieme al Chetham’s Hospital, così si chiamava la scuola nel XVII Secolo, nacque anche la biblioteca.

Nel 1655 furono nominati 3 amministratori con lo scopo di scegliere libri e manoscritti per costituire una collezione che potesse soddisfare le esigenze del clero, degli avvocati e dei medici di Manchester. Furono acquistati soprattutto volumi di teologia, diritto, storia, medicina e scienza. Erano ordinati poi sugli scaffali per dimensione: i più grossi e voluminosi in basso e in alto i più piccoli e maneggevoli. Erano tutti agganciati e assicurati agli scaffali e solo quando nel XVIII Secolo la collezione crebbe ulteriormente si sostituirono i torchi con dei cancelletti, quelli che ancora oggi si vedono lungo le pareti delle librerie.

Nel 1655 furono nominati 3 amministratori con lo scopo di scegliere libri e manoscritti per costituire una collezione che potesse soddisfare le esigenze del clero, degli avvocati e dei medici di Manchester. Furono acquistati soprattutto volumi di teologia, diritto, storia, medicina e scienza. Erano ordinati poi sugli scaffali per dimensione: i più grossi e voluminosi in basso e in alto i più piccoli e maneggevoli. Erano tutti agganciati e assicurati agli scaffali e solo quando nel XVIII Secolo la collezione crebbe ulteriormente si sostituirono i torchi con dei cancelletti, quelli che ancora oggi si vedono lungo le pareti delle librerie.

Restiamo a sbirciare i titoli dei libri, quasi tutti in latino, e leggiamo alcuni dei cartellini posti davanti agli scaffali che raccontano storie di furti e sottrazioni, aneddoti divertenti che anche la nostra guida si preoccupa di raccontarci.

Restiamo a sbirciare i titoli dei libri, quasi tutti in latino, e leggiamo alcuni dei cartellini posti davanti agli scaffali che raccontano storie di furti e sottrazioni, aneddoti divertenti che anche la nostra guida si preoccupa di raccontarci.

È solo alla fine del tour che veniamo accompagnati nella sala di lettura in cui, nell’alcova di una finestra c’è la scrivania a cui, nell’estate del 1845, Marx ed Engels erano soliti sedersi per scrivere e discutere delle condizioni della classe operaia nell’Inghilterra della prima rivoluzione industriale.  Engels era stato mandato a Manchester dal padre a lavorare alla Ermen & Engels, l’azienda tessile di famiglia (storia che avevamo appreso direttamente a Wuppertal, quando ad aprile avevamo visitato la sua casa natale), mentre Marx, che viveva a Londra, era assiduo visitatore della città.

Engels era stato mandato a Manchester dal padre a lavorare alla Ermen & Engels, l’azienda tessile di famiglia (storia che avevamo appreso direttamente a Wuppertal, quando ad aprile avevamo visitato la sua casa natale), mentre Marx, che viveva a Londra, era assiduo visitatore della città.

Crediamo che la bellezza di questo posto e l’intimità creata dalla luce che filtrava dalle vetrate colorate, abbiano contribuito a rendere loro ancora più evidente le misere condizioni della vita del proletariato urbano, e quindi ancor più urgente parlarne. Siamo eccitati, come sempre accade quando si comprende di essere davanti a uno di quei posti da cui la Storia prende avvio.  Andiamo a pranzare nel Northern Quartet e poi ci prendiamo ancora del tempo per spulciare nei negozi di dischi in Oldham Street e per godere di una vita brulicante che anima questa città e che nel tempo ha saputo cambiare aspetto e trovare nuovi modi per reagire ed esprimersi.

Andiamo a pranzare nel Northern Quartet e poi ci prendiamo ancora del tempo per spulciare nei negozi di dischi in Oldham Street e per godere di una vita brulicante che anima questa città e che nel tempo ha saputo cambiare aspetto e trovare nuovi modi per reagire ed esprimersi.

L’edificio circolare con tanto di portico con colonnato neoclassico della Central Library è proprio di fronte all’hotel da cui passiamo per ritirare i bagagli, e poi ancora pochi passi per arrivare alla stazione di Oxford Road, da cui prendiamo un treno che ci porta in aeroporto.

L’edificio circolare con tanto di portico con colonnato neoclassico della Central Library è proprio di fronte all’hotel da cui passiamo per ritirare i bagagli, e poi ancora pochi passi per arrivare alla stazione di Oxford Road, da cui prendiamo un treno che ci porta in aeroporto.

Manchester è già la promessa di un ritorno, e un nuovo concerto sarà il pretesto.

Fank u very much